前回は準備編でしたが,今回は,富士山に登山したときの様子について,体験談形式でまとめさせていただきたいと思います↓

吉田ルートに関しては,これまでに2回登っており,今では弾丸登山が禁止されたり入山料が必ず徴収されたりするなどと変更になりましたが,特に問題はありません。

これから富士山に登頂しようと考えている方は,是非参考にしてみてください。

富士山に弾丸登山する際の日程

富士登山ですが,開山となる夏の7月と8月にそれぞれ行いました。

目標ですが,五合目をスタート地点とし,御来光(頂上での日の出)と真の頂上(剣が峰)を目指します。

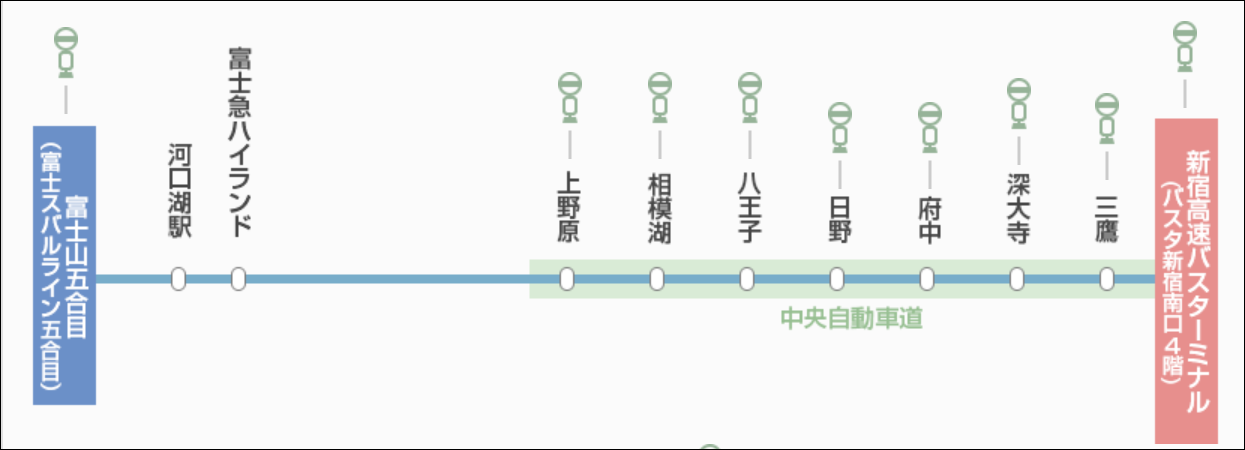

五合目までは,以下の高速バスを利用しました(富士山はマイカー規制があります)↓

富士山の天候は把握しづらく,自分たちは前日に富士山ガイドのXなどを確認し,決行するかどうかを判断しているため,予約は毎回,前日の夜か当日になりますし,帰る時刻もある程度のところまで降りてこないことには目途がつきません。

なので,ギリギリになった段階で乗れるバスを探して予約することが重要です。

ただし,団体客が一気に申し込んでくると満員になってしまうことには注意が必要で,富士急行バスはこれまでに4回利用しましたが,バス内はほぼ満員で,希望した便が取れないこともありました(その場合,1時間前か後のバスを予約するようにします)。

なお,バスタ新宿から出ている高速バスを利用すれば,五合目まで2時間30分程度で行くことができ,料金は片道3500円です(2025年7月9日時点)。

渋滞に巻き込まれなければ,思っていた以上に速く移動できますし,運賃もガソリン代や高速代に駐車料金を考えると安めに感じるのは私だけでしょうか。

ところで,富士山に登るルートは全部で4つ(吉田ルート・富士宮ルート・御殿場ルート・須走ルート)が知られていますが,一番容易だとされるのは吉田ルートです。

富士宮ルートは楽ではないですが,登頂までにかかる時間が最短で,小学生が毎年挑戦してニュースになるのが恒例となっている他,御殿場ルートは1進むと0.5は戻される大変過酷なルートで,知らずに登りで利用しようものなら,高確率で後悔することになります。

その点,吉田ルートは道を外れるリスクが少なく,かかる時間と途中に点在する山小屋などの関係から,時間管理が容易です↓

なお,上のマップは非常に便利に使うことができ,カラー印刷してクリアケースにでも入れて持っていくと重宝します。

ただし,かかる時間については公式のものと一部異なることに注意してください。

五合目(標高2305m)到着時の様子

上は19時頃の富士山五合目の様子で,まだ登山を始めてもいませんが,五合目の地点でこんなにも美しいのが富士山です。

ところで,バス内もそうでしたが,ものすごい外国人の数でした。

日本人の方が明らかに少なく,流石は世界文化遺産だと思いました。

富士山のトイレはほとんどが有料ですが,ここ五合目の一番下にあるトイレは無料でした(しかも一番きれいです)。

なお,富士山ではトイレなどで100円玉が結構必要になるので,多く用意しておきましょう。

同じ五合目でも,お店の中にあるトイレは有料だったりするので,節約する方は休憩所のものを利用してください。

用を足したら,装備を確認しておきましょう!

ところで,高山病にかからないよう,五合目にて1時間ほどゆっくりすることで,身体を高山に慣らすことができます(準備編の記事で紹介した高山病の薬はすでに服用しています)。

その間は,夕飯を食べたりお土産を見たり,喫茶店に入ったりして過ごしました↓

初登山の食事は「富士山みはらし」で食べました。

他に3つくらい食べるところ(富士急雲上閣・五合目レストハウス・こみたけ売店)がありますが,私の中ではみはらしが一番おすすめです。

注文可能時間は時期によって多少異なり,例えば2018年は7時30分~20時30分に注文可能でしたが,2022年には短縮されていて19時にはもう利用ができませんでした。

その他,団体客の貸し切りになっている場合もあります。

どこも利用できない場合,おにぎりやバナナを買って休憩所などで食べましょう(私のおすすめはBCAAが取れるゼリーになります)。

ところで,私はハヤシライスを頼んだのですが,これがとっても美味しかったです↓

スプーンやフォークもなんだか味があって素敵に見えます。

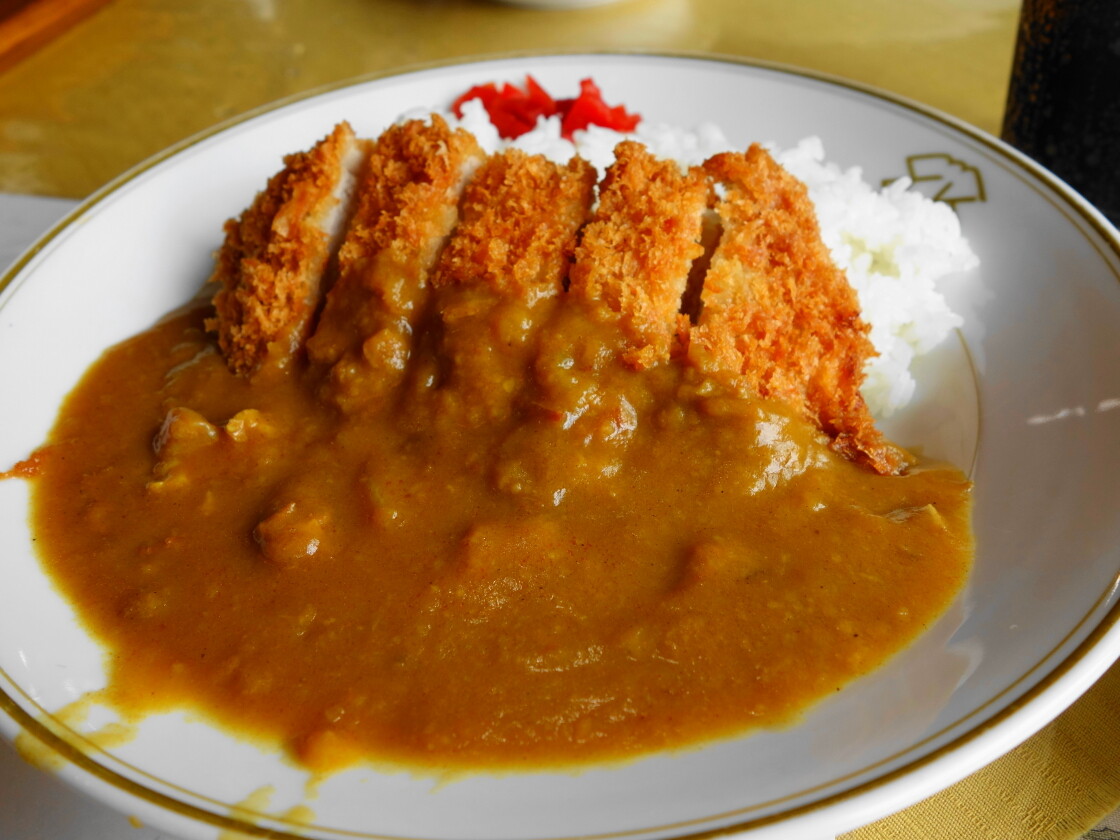

とはいえ,2022年に訪れてみるとハヤシは存在せずに噴火カレーのみに変わっていて残念だったりもしました(ハヤシライスは「こみたけ売店」の方で食べられました)が,代わりに頼んだカツカレーも衣がサクサクで美味しかったです(友達が頼んだ麺類も美味しかったようです)。

ここで基礎知識を確認しておくと,山頂に早く着きすぎると御来光を待つまでに身体が凍えてしまいますし,遅すぎると山道の途中で御来光となってしまいます。

山小屋で調整できますが,基本的に高い位置での待ち時間は最小限にすることが鉄則です。

ゆえに,五合目のような低い位置でできるだけ時間を長く費やし,特に動き始めは速度的にもゆっくり進んでいくのが望ましいでしょう。

なお,日の出時刻は毎回5時付近です。

山小屋の滞在時間を除けば,私は平均して8時間30分の登山時間となっています(公式による歩行時間の目安は6時間10分ですが,休憩の時間が2時間くらい余計にかかっていることになります)。

富士山五合目道標にて写真を撮っておくのも良いでしょう!

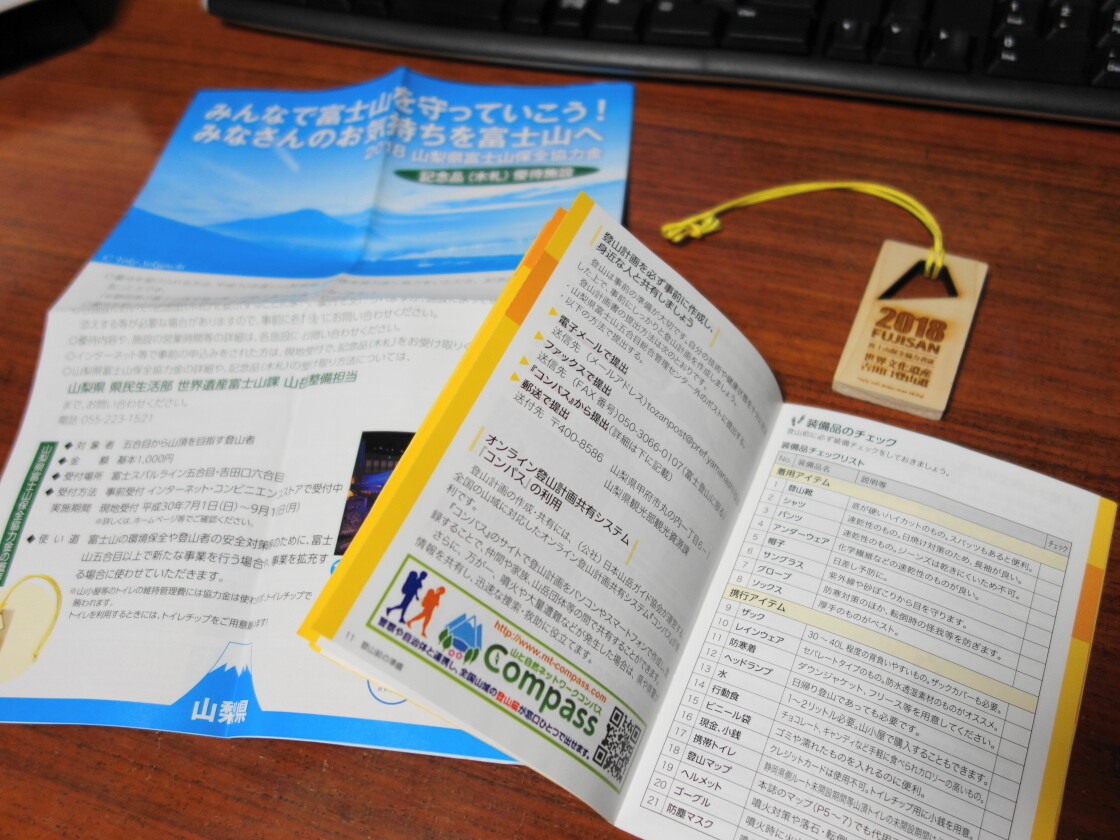

入山する地点では「富士山保全協力金」を収める場所があり,支払うと富士山の登山にまつわるガイドブックと木札がもらえます↓

木札は毎年デザインが変わるので,集める楽しさがあり,メルカリで最新のものが入山料以上で落札されているのを見たときには驚きました(たまに道端に落ちています)。

小冊子は到着時にあらかじめ貰っておき休憩時に読むようにすると,装備品のリストを見て忘れているものがあれば近くのお店で買うことができますし,登山時のマナーも載っているので役に立つはずです。

例えば,杭やロープに接触しないことだったり,谷川を歩かないなどの注意点は盲点でしょう。

最後に五合目でやるべきことをまとめます↓

五合目での注意点

- トイレに行く

- 時間調節がてら身体を慣らす

- 食事をとる

- 100円玉の準備と装備の確認

七合目(標高2700m)までの様子

五合目から七合目までの登山は,ひたすらに楽しい時間の連続でした。

月が自分たちの真横に見える!

とか,

安全指導センターのおっちゃんの迫り具合が半端ない!

などと冗談を言い合いながら,自分の中で「思ったよりも楽しく過ごせそう」感が漂ってきます。

都会育ちの私は,プラネタリウムばりの星の多さに特に驚かされました。

なお,六合目にある安全指導センターで借りられるヘルメットは,数千円をデポジットとして払い,帰りに返金されます(montbell製の良いものでした)。

歩きながらすれ違う周りの外国人はフレンドリーに話しかけてくれます(富士登山は9回目と語る在日スペイン人のようなツワモノもいました)し,「ガンバロウネ」と勇気をもらいました。

七合目到着の目安となる花小屋では

クーリッシュが地上の倍以上か!

などと驚き,山小屋の従業員たちの苦労もよそに平地気分が抜けていない自分でしたが,これから徐々に日本最高峰の洗礼を受けていくことになります。

ちなみに,登り出してからここまでに2時間~2時間30分が経過していました。

七合目までの様子をまとめると,以下のようになります↓

七合目までの注意点

- 安全指導センターでヘルメットをどうするか悩む

- すごく楽しい登山を満喫する

- 2時間以上かけてゆっくり登る

八合目(標高3100m)までの様子

富士山の七合目から八合目まではやや辛くなり,大きな傾斜を持つ岩の道を進むことになります。

少し肌寒くなってきたので,フリースを着ました。

段差が大きくなり山登り感がちょっと出てきましたが,まだまだ大したものではありません。

というのも,花小屋から始まって,日の出館・七合目トモエ館・鎌岩館・富士一館・鳥居荘・東洋館と全部で7つの山小屋があるからで,大体10分ぐらい歩くと1つが出てきていつでも休憩できます。

精神的には,すぐに灯りが見えて安心です。

私は,

なんて,初心者に配慮されたルートなんだろう。

と感心しました。

道幅は狭いので1列で登ることになるのですが,そこまで混雑していないので,トイレの使い方を体験しておくと良いです(当時のトイレの利用料金は200円です)。

ここもまだ時間調節スポットなので,敢えて急がないようにしようということで,山小屋ではなるべく座って小休憩を取るようにしました。

このとき,まだまだ興奮冷めやらぬ感じで大声でしゃべってしまいがちですが,小屋で眠っている人のことを配慮して大きな音を立てないようにするのがマナーです。

外気の状態については,7合目の花小屋やトモエ館に温度計があり,それによると12.5℃でした↓

とはいえ,このときの山の状態はベテラン曰く,「ここまで天候に恵まれた日はなかった」との話で,実際,ここまで半袖Tシャツ1枚で歩けるほどでした。

天気が良ければ,下界の街明かりにも感動できるでしょう。

八合目の入り口となる太子館の真夜中の様子は以下の通りです↓

山小屋には様々な名前が付けられていますが,こちらは聖徳太子の甲斐の黒駒伝説に由来したものだと思われます(富士山と馬は歴史的に深い関わりがあります)。

八合目までをまとめると,以下の通りです↓

八合目までの注意点

- 山小屋が頻繁に登場する

- 休憩時は静かに

- 登山を楽しめる余裕はここまで

本八合目(標高3360m)までの様子

ここまでくると,かなり過酷さが増したように感じます。

当時の私は,八合目の後は九合目だと勘違いしていて,実際に着いたのは「本八合目」だったときに,

一体どこまでが八合目なんだ!

と精神的な余裕のなさが露呈したものです。

心でこんなふうに叫んだことは,実は七合目でもありました。

しかし,その嘆きの回数がここにきてグンと増した感じです。

先に目を遣っても,遠くの方にようやくぽつりと山小屋の灯りが見える程度で,まったく光が見えないときもあります。

そのときの心細さといったらひとしおです。

気温はグッと落ちて一桁になり,フリースとシェルパーカー(マウンテンパーカーなど)を両方着るようにしました。

手袋もしないと寒い状況です(とはいえ,天候が良い日はその限りではありません)。

本八合目到達の目安となる2つ目のトモエ館でシーフードヌードルを食べよう!

と友達と約束を交わし,それだけを楽しみに1つ1つ山小屋を越えていきます。

先述した通り,七合目と比べて一つ一つの山小屋の間隔が長くなっていて,それが苦痛でした。

ようやく本八合目の入り口に着いたときの時刻は2時30分過ぎで,普段23時に寝ていると言う同行者は,眠さと寒さでよくわからない状態になっています。

そのせいからか,すごく温かくて塩っ辛いものが食べたくなり,ぬるいお湯で作ったシーフードヌードル(地上の3倍くらいの値段)が,この登山で忘れられない格別の一品と化しました↓

まだ頑張れる,行こうと,気持ちを新たにして九合目を目指します。

ちょっと長めに休憩して3時過ぎに出発しました。

本八合目までの注意点

- 天候によっては辛いと感じる

- 休みを長めに取る

吉田ルート頂上(標高3715m)までの様子

本八合目から少し行った御来光館を最後に山小屋はなくなり,残りの1時間ちょっとはノンストップで登ることになります。

休憩は道のサイドによって立ち止まって取ることができますが,トイレ休憩を忘れないようにしましょう。

ちなみに,九合目は何やら石碑みたいなのが建っているだけで,その前後で特にルートの風景が変わることはありません。

ここまで来ると,須走ルートからの合流者や,御来光を見ようと起きだした山小屋の人たちが一斉に交じり合うことになるため,上記画像のように大変な混雑具合になります。

人間,歩き続けて疲れてくるとイライラしてくるもので,自分の横を,強靭な肉体を持つ外国人が(女性も含む)ザンザン抜いていくのを見て,「ここは追い越し禁止だろうが」と小言の一つも言いたくなりましたが,そのようなことに構っている精神的な余裕はありません。

というのも,とにかく震えるほどに寒いからです(ただし,天候が良い日はそこまでではないです)!

「夏なのに,こんな寒さを経験できるなんてすごいぜ,まったく」などと後から振り返ればよい思い出になるのでしょうが,登っている本人は寒さと疲労と眠さでほぼ死に体となっています。

この混雑っぷりがゆったりしたペースを作り出してくれるように思うかもしれませんが,後ろからの接近を気にしたり,色々な会話が聞こえたりするので精神的にはかなり参りました。

そんな中,真後ろを歩くドイツ人女性と日本人美容師(富士山で初めて会った2人)が会話していて,

My husband is in Spain.

ハ,ハズバンド?

と,突然それまで知らなかった夫の存在を知らされて,日本人男性のテンションがガタ落ちだったのが面白かったです。

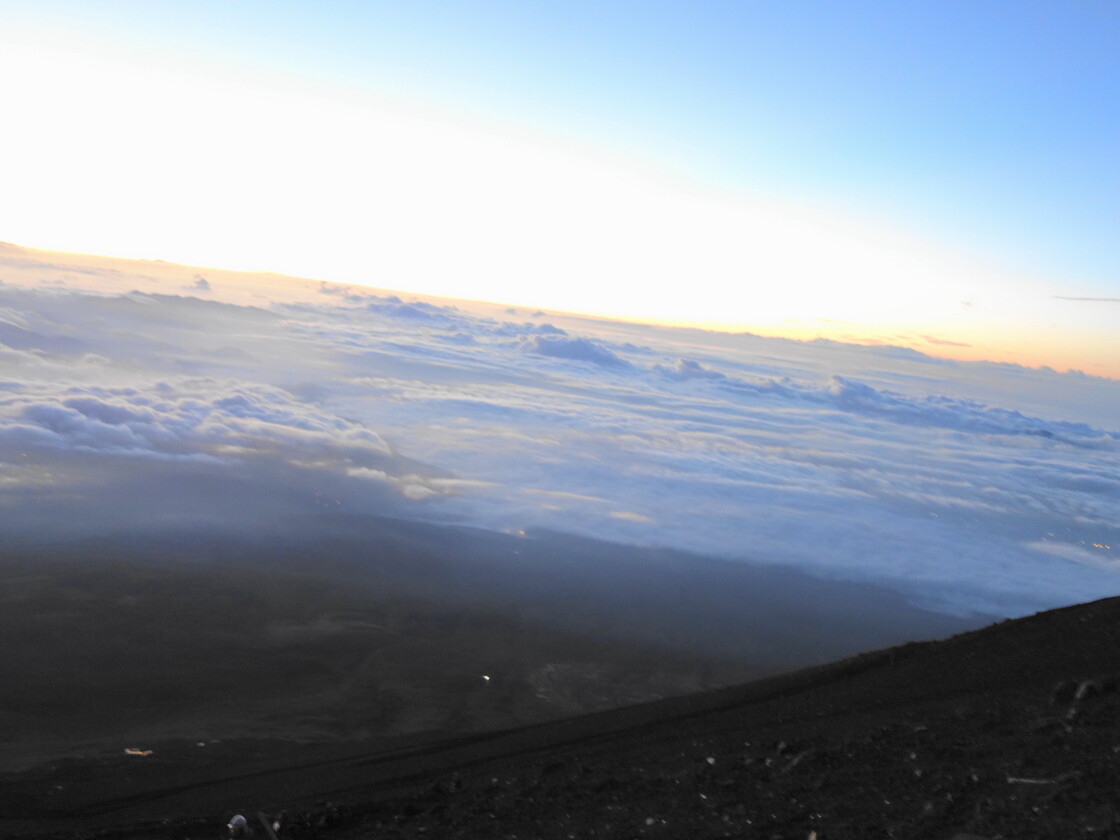

そして時刻は4時15分,日の出の時間(4時52分との予想)を迎えてはいませんが,すでに空はここまで明るくなってきています↓

この光景を見て,周りの人の登るスピードが上がりました。

今のペースで十分,頂上で御来光が見られますよ!

という,富士山の指導員みたいな人の声が響き渡ります。

とはいえ,この位置から頂上までの距離を15分で登り切ることができると誰が想像できるでしょう↓

ですが,案内員の言った通り,実際15分で確かに登れました。

体験した人に言わせると,頂上で見る御来光もここらの途中道で見るものも,見え方自体に変わりはないそうなので,決して無理はしないようにしてください。

途中の景色を見る余裕もなく,イライラするようになったら危ない兆候です。

無論,高山病や寒さに注意してください。

前者に関してですが,頭が痛くなったら決まって深呼吸をするようにし,休憩時に物をパクパク食べられているかどうかも指標の1つにできます(食欲不振は高山病の症状の1つです)。

まめに血圧や体内の酸素濃度を測ることも重要です。

私は途中で2~3回休み,このゾーンの突破に1時間30分程度を要しました。

頂上までの注意点

- 混雑し精神的に参ってしまう

- 無理はせずに立ち止まって休む

吉田ルートの頂上と御来光の様子

吉田口の頂上に着いて時計を見ると,あと10分で御来光です。

このくらいギリギリの時間に着いても待ち時間に凍えることになったので,1時間以上も早く着いてしまえば相当な地獄をみることになるでしょう。

また,高い地点に長く滞在するほど高山病の発症率が高まってしまいます。

大量の雲海に感動しましたが,人の数も同じくらいに多かったです(溢れるほどではありませんが)。

頂上の入り口付近は混んでいると思うので,そのまま5分くらい歩いて,奥にある山側に移動するようにしてください。

腰を落ち着けられる斜面が利用できるはずです。

ちなみに,この吉田ルートは御来光を見るのに適したルートとして高い人気を誇ります。

そして,予想よりもちょっと早い4時45分,ついにその瞬間が訪れます。

あ,見てっ!

心待ちにしていたことが明らかにわかるような声を自然と発してしまった自分が少し恥ずかしかったですが,はっきりと見ることができました。

水平線の向こうから,来たる光が↓

何とも言えない暖かな空気があたりを包むと,不思議なことに,頬に触れる空気から世界が始まる感触がしました。

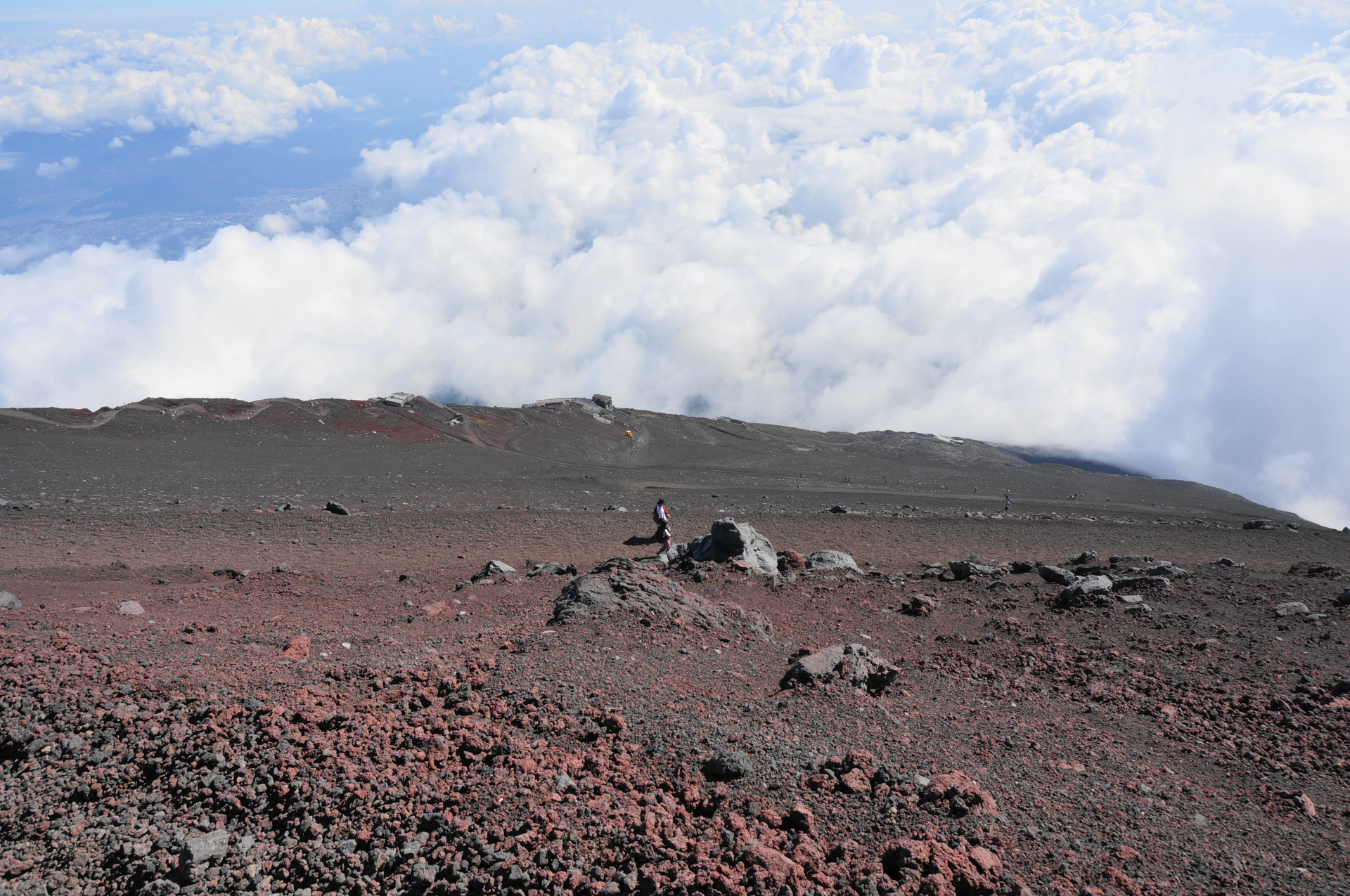

近くにある岩肌も,どこかの海外を冒険したときのワンシーンのようです↓

日が出てくると,一気に暖かくなります。

ところで,これでもまだ今回の富士登山の目的の半分しか達成していません。

吉田口の頂上は3710mでしたが,この位置だと,あと66m分が足りないのです。

つまり,富士山の真の頂上はここではありません!

よって,これから1時間30分かけて「お鉢巡り」をし,真の頂上である剣ヶ峰を目指すことになります。

御来光までの注意点

- 長く待つと凍えてしまうので早く着きすぎない

- 御来光が見える位置に移動する

剣ヶ峰(3776m)に向かうときの様子

剣ヶ峰は行くだけならば45分なのですが,吉田ルートで下山するためには,再び今いる位置まで戻ってこないといけません。

そのため,全部で1時間30分(45分×2)がかかることになります。

比較的平たんな道ではありますが,結構な距離がありますし,上の画像を見るとわかる通り,最後の斜面は鬼のような角度が付いていて砂が質的に滑りやすいため,弱った身体で挑むにはかなりきつい難所です。

そのため,この時点で下山を選択する方も沢山いるわけですが,

今回は天候にも恵まれたし,あと1時間30分で剣ヶ峰まで行ける位置にまで来ているチャンスを逃したくない!

という気持ちから,私は向かうことを決めました。

とはいえ,こういったタイプの動機は,ベテランの友達曰く,一番危険とのことです。

確かに,この時の私はお腹が痛かったり,頭も痛くて手がビリビリしたりしていました。

友達の経験によると,高山病を発症したのは過去に2人いて,その1つはこのお鉢巡りの最中であり,もう1つは下山し始めた直後だったりしたそうです。

私は何とか無事にやり遂げられましたが,体調が悪い時は賢明な判断をするようにしてください。

神社のところで,御朱印を貰って帰るだけでも良い記念になると思います。

さて,道中の様子ですが,景色が美しいところが多かったです!

独特の景観が広がり,特に初めて登った時の感動は凄まじいものがありました。

噴火口も覗けますし,富士の樹海もこのようにバッチリです↓

ちなみに,一度目に来たときの体調はこの時点で最悪となり,下山するときにはもうカメラを回す気力すら残っていませんでした。

もう無理だ!

と何度か思いながらも,なんとかたどり着いた剣ヶ峰では,写真撮影をするためにみんなが列に並んでいました。

初めて来た人は一体何の列なのかと思うはずですが,これは最高到達点に行くための列です。

この待ち時間が非常に長く,30分はかかりました。

眠さと暑さのダブルパンチを食らいましたが,できあがりの写真は非常に良く,並んでも待つ価値はあると断言できます↓

2方向から撮ってもらいましたが,こちら側からのショットがお気に入りです。

お鉢巡りの注意点

- 思った以上に大変

- 写真映えは最高

富士山を下山するときの様子

再び吉田ルートの頂上まで戻ってきて,トイレと飲み物休憩です。

なお,富士山の自販機ではコーラ1本が地上の3倍近くします。

値段の高さについてはYouTubeで予め観て知っていたという人も少なくないですが,ここで飲む紅茶家伝の美味しさまでは知らないでしょう。

ちなみに,富士宮ルートを除き,下山のルートは登るときとは異なります。

ひたすら滑る砂と岩の入り混じった砂利道を,4時間程度かけて下っていきます。

トイレの数は本八合目富士山ホテル(やや道を逸れる)の他,メインとなる七合目の公衆トイレ,そして六合目安全指導センターに戻ってきてからの全3つです。

売店は利用できないと考え,飲み水は頂上で補給しておきましょう。

下りの道中は,足をくじきそうになる他,雲がかかって終わりが見えず,さらには強い日差しがあるために日焼け対策が必要です↓

汗だくになり,さらに筋肉の疲労がハンパないですが,太陽が照っていることで体内時計が活性化されているせいか,不思議と眠気はありません。

ですが,確かな身体の痛みは,下山が実は一番辛いということを教えてくれます。

まるでこんなおもちゃの駒の1つになったかのように,このような動きを20回は続けたのではないでしょうか↓

下山した翌日の筋肉痛が脚部に集中しているのは,明らかにこの下山のダメージのせいです。

周りをみていると,足首の内反による捻挫や転倒が懸念されます。

トレッキングポールを使っている方は,刺さりにくいところに注意してください。

時間にして3時間ちょっとで降りられるのですが,「登りに比べて早く帰れるからラッキー」などと経験者が言うことはまずないでしょう。

下山してからすぐにバスを予約し,待ち時間を今度は「五合目レストハウス」というお店で過ごしました。

5000円札が詰まるというハプニングがありましたが,こちらのカツカレーのお味も良かったです↓

バスが来るまでまだまだ時間があるときは,雲上閣の2階にある喫茶店でまったりしながら,お土産もみてバスを待つようにしてください(3階にはコインロッカーがあったので,着替えを預けてから登ってみるのもありかもしれません)。

下山時の注意点

- 日焼け対策は万全に

- 怪我しやすいので注意

- トイレや休憩所が少ない

まとめ

以上,素人の私が,ベテランの友人に連れられて富士山の御来光と剣ヶ峰の山頂を成功させたときの体験談でした。

今回の日程を振り返ってみますと,以下のようになりました↓

富士登山のスケジュール例

12時30分:五合目着で食事

14時:登り始め

15時:六合目出発

16時:七合目出発

17時30分:八合目・山小屋到着

24時:八合目出発

2時30分:本八合目到着,30分強の休憩

4時45分:頂上に着いて御来光

6時:お鉢巡り開始

7時15分:剣ヶ峰で撮影終了

8時30分:下山開始

12時:五合目着,食事とお土産を買う

13時:バスで帰路

山小屋はあくまで長い休憩のようなものなので,体感的には24時間フル稼働した感じで,今でも残る脚の疲労感と日焼け跡が,富士山の過酷さを思い出させてくれます。

今になってから登頂に成功した写真を見返したり,SNSに載せた写真に対する周りの友達の反応があまりに良かったりするので,後から嬉しさがこみ上げてくるものなのかもしれません。

たった一度の登山で何かが変わるわけではないですが,それでも,今回の体験は人生でとても忘れがたい思い出の1つになりました。

誘ってくれた友達に心より感謝しています。

読んでいただいた方にも,富士登山が良き思い出となりますことをお祈りし,終わりの言葉とさせていただきます。

ありがとうございました。

詳細な富士山情報は以下のサイトをご確認ください↓