日々の生活を見直してみると,気を配るべきところは「運動・食事・睡眠」の3つであることがわかってきます。

これらそれぞれにおいて自分なりの結論を出すべきですが,今回は「食事」にスポットを当て,スポーツ栄養学の視点から,健康的な食生活について考えてみることにしましょう。

栄養バランスを考えられる人が健康的な生活を送れる

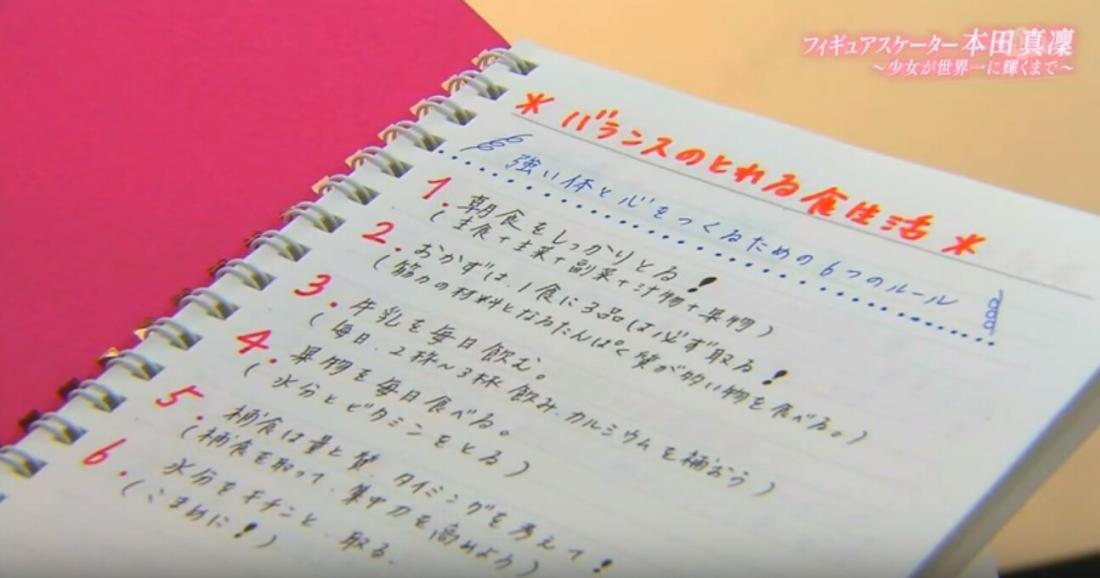

以前,本田真凜さんの食事管理意識の高さにびっくり!という記事を書きましたが,彼女は小学生の頃からすでにスポーツ栄養学に関する知識を高め,栄養バランスを考えた食生活を送っていました。

彼女なりにまとめたノートがTVで放送されていて,非常に感心したことを覚えています↓

日本体育協会が実施した調査によれば,栄養バランスの取れた食生活を送っている子どもは,集中力が高くやる気に満ち,ケガをしにくいそうです。

よって,毎日の集中力を高いレベルで保ち,前向きな気持ちで人生と向き合い,できるだけ健康な状態で過ごしたい私たちが栄養バランスについて考えることは,人生のやり直しにおいて最大レベルの関心事であるべきです。

なお,本田真凜さんが読んでいたスポーツ栄養学の本をみると,運動能力を高めるための食事について以下のような事柄を知ることができました↓

- 消費エネルギーを増やすため,食事の量を2割増やす

- 持久力と筋力をUPさせるために糖質とたんぱく質を取る

- 牛乳,乳製品,果物は毎食取る

- 鉄でスタミナをつける

- 毎食6皿用意する

さて,ここで

鉄は全身に酸素を運ぶ血になる成分だ。息切れや持久力の低下,貧血に悩むときは目を向けないといけないな。しかも,鉄分は意識的に取らないと不足しがちな栄養素だから,場合によってはサプリメントも併用しよう。

などと考えられる人がここにいたとします。

それに対して,栄養について特に何かを意識したことがなく,適当に食事をしてみては,

運動中すぐハァハァ言っちゃうんだよね。やっぱり歳には勝てないよ,ははは。

などと言う人との間には大きな差があるわけです。

上で挙げた5つのポイントには,何かしら運動に関する意味合いが含まれていましたが,ここからは,本田さんのような運動選手に限らず,普通に健康的な毎日を送りたい大人に役立ちそうな食事の知識をいくつか紹介していくことにしましょう。

3食と補食を取る目的

「食事の量は3回で補食(おやつ)もOK」という食習慣は,誰もが当たり前に実践していることかもしれません。

ですが,食事の回数は明治時代までは1日2食だったと聞きますし,様々なライフスタイルが存在する現代においては,食事の回数が1回の人もいれば,6回くらいに分けて食べる人もいるわけです。

その現状を踏まえて,ここでは朝食・昼食・夕食・補食の役割について学んでみることにしましょう。

各食事の目的を知っておけば,それを自分のライフスタイルに反映しやすくなると思います。

朝食の目的

朝食を取る目的は,エネルギーを補給することで脳や身体を目覚めさせることです。

起きた直後に体温が低くなっている理由は,色々な身体の機能がまだ働いていない状態だからとされます。

特に糖質は,1日の6割弱のエネルギーを供給するため,欠かさず取るようにしましょう。

なお,どのような食事からどのような栄養が取れるかについては,次章でまとめさせてください。

昼食の目的

続いて昼食ですが,午前中に消費したエネルギーを回復し,午後に備えるという目的があります。

なので,日中に体育の授業があったり成長期だったりする学生は多くを食べるようにするべきですし,逆に,デスクワークでそこまで栄養を消費していない社会人であればそれほど食べる必要はありません。

ところで,昼食の質にはこだわるべきで,一般的に丼物や麺類(炭水化物が豊富)で済ませることの多い昼食だけに,野菜や海藻が不足しがちであることを覚えておきましょう。

それだけでも,積極的に取るよう行動できるはずです。

夕食の目的

夕食は,午後に失ったエネルギーを補い,明日に備える役割があります。

こちらも,消費エネルギーによって量が変わるわけで,平日と休日で量が変わることもしばしばです。

寝ている間は消費カロリーが低くなるわけですから,プロテインは別として,夕食は寝る2時間前までに済ませるのが太らないコツになります。

人間は本能的に飢餓への適応能力に長けているため,食べられる時に沢山食べては貯め込んでおこうとするわけで,その1例が脂肪です。

なので,体重の変化を日々モニターしてカロリーを減らす必要性に気づいた場合,最初に目を向けるべきは夕食内容だと言えるでしょう。

補食の目的

さて,人によっては初めて聞く「補食」という言葉ですが,3食で賄いきれないエネルギーを補う目的で取るものです。

エネルギーが不足しているときにはイモ類のような糖質が多い物を補食にしますし,身体づくりを意識する場合には,栄養価が高いとされる牛乳や乳製品,そして果物を使った食品を食べるように心がけてください。

正しい食生活では6皿を心がけよう

食事は「3食+補食」が基本ですが,先の昼食のところで少し触れたように,栄養バランスを考えないといけません。

スポーツ栄養学の本を読むと,大抵,

6皿を毎食揃えるようにすることで,簡単に栄養バランスが整います。

と書かれています。

その6皿とは,

- 主食

- 主菜

- 副菜

- 汁物

- 牛乳または乳製品

- 果実

です。

是非覚えておきたい内容なので,今この場で目を閉じて6つ言えるようになってください。

この6つを覚えていると,例えばスーパーで「今日の献立は何にしようか?」と考えたときに,選び忘れる心配がなくなります。

さらには,お弁当作りや外食時のメニュー選びにおいても,この6皿をたえず念頭に入れておくことで選ぶ際に迷いませんし,家族に対して頼れる人物像を演出できるかもしれません。

最後の見栄はさておき,健康診断の数値の改善も期待できるはずです。

それでは,以下でこの6皿の詳細をまとめたいと思います。

主食

主食とは,ごはんやパン,そして麺類のことです。

これらはすべて,脳や身体のエネルギー源になるため,しっかりと取るようにしてください。

ダイエットでは低糖質がターゲットになりがちですが,糖質を全く取らないと身体に悪影響を及ぼします。

主食はカロリーが高いからと敬遠する気持ちはわかりますが,痩せるためには摂取カロリーを減らすだけでなく消費カロリーを増やすこと,つまり運動することも必要です。

主菜

さて,上で私が誤解していた肉に魚は主菜の方に属しており,他には,完全栄養食とされる卵や大豆料理が含まれるため,たとえ目玉焼き1皿でも立派な主菜です。

いわゆる,「おかず」と呼ばれるものが主菜であると考えるとわかりやすいでしょう。

副菜と汁物

ここでは副菜と汁物を一挙に紹介してしまいますが,前者は,実に身体に良さそうな野菜や海藻類のことを指します。

一方の汁物は,その字の通り,味噌汁や吸い物のことです。

どちらも,ビタミンやミネラル源となり,カロリーが低いためにダイエットに向くとされます。

私は,自宅で好き勝手食べられるときには,真っ先に副菜を食べるように工夫しているのですが,それで胃袋に蓋をすると言いますか,空腹感が薄まることで,好きなもの(主食や主菜が多い)を食べ過ぎずに済むはずです。

副菜と汁物が2つに分かれているのは,これらが不足しがちな栄養素を含む傾向にあるからでしょう。

不足しがちかつ,意識しなければないがしろにしてしまわぬよう,頑張って2皿を用意してください。

牛乳または乳製品

牛乳や乳製品は,たんぱく質やビタミン,そしてカルシウムやビタミンB2が豊富です。

特にカルシウムは,欧米などと異なり,日本の土壌に少ない栄養素とされるので,意識的に取らないと不足しがちとなります。

さらには,神経の伝達にも関係しているので,怒りっぽい人やメンタル面に不安のある方は積極的に取るようにしてください。

果実

最後は果実ですが,ビタミンやミネラル,そして糖質源として優れています。

中でも,ビタミンCが重要で,「風邪を引くネズミとサルと人間だけ,体内でビタミンCが作れない」という話を大学の講義で聞きました。

風邪予防にも免疫力を日ごろから高めておきたいですし,ビタミンCが不足すると肌の調子が悪くなることはオバジのスキンケアを通して学んだ私です。

最後に一言補足すると,1皿が2~3皿分の役割を果たすものもあるため,栄養バランスを考える際,たえずお皿を6つ用意するわけではないことを知っておきましょう。

例えば,カレーライスは1皿で主食+主菜+副菜の3皿分に相当しますし,苺ヨーグルトであれば乳製品+果実の2皿分といった具合です。

5大栄養素の役割を学ぼう

ここまで,栄養素について詳しく説明してきませんでした。

これらにおいては,糖質・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルの5つが特に大事とされ,「5大栄養素」という名前まで付いています。

それらの働きについては,以下の内容を覚えておきましょう↓

- 糖質や脂質はエネルギー源

- たんぱく質とミネラルは身体を作る

- 体調を整えるのはビタミンとミネラル

同じエネルギー源であっても,運動すると,まず先に糖質(分解と吸収までの時間が早い)が使われ,次いで脂質(脂肪)が消費されます。

ダイエットをするときに,「20分以上続けないと効果が薄い」と言われるのは,上のような事実があるからです。

短時間で運動を止めてしまえば,糖質しか使われず,肝心の脂肪が減らないことになります。

ちなみに,疲れた身体を回復するのにプロテインが良いとされる理由は,たんぱく質(またはその構成要素であるアミノ酸)が身体づくりに役立つからです。

これまでの内容のまとめがてら,5大栄養素についてもう少し説明を加えたものが以下です↓

- 糖質:運動時に必須の栄養素。ビタミンB1と一緒に取るとエネルギーに変わりやすい

- 脂質 :細胞膜や神経を構成するが過剰分は体脂肪として蓄えられる。油やバター,脂身に含まれてハイカロリー

- たんぱく質:筋肉・骨・皮膚を構成する。肉・魚・卵由来の動物性と豆類の植物性のどちらも取る必要がある

- ミネラル:身体と体調の2つに関与。牛乳,ヨーグルト,海藻,大豆に多く含まれる。代表例はカルシウムと鉄

- ビタミン:糖質,たんぱく質,脂質の働きや免疫力を高める。微量でよいが体内では合成できない

最近は,第6の栄養素として「食物繊維」が注目されていて,海藻・こんにゃくといった水溶性のものと,ゴボウやキノコのような不溶性のものに分けられますが,前者はコレステロールや糖質の吸収を妨げ,後者は便秘や肥満の解消に役立ちます。

胃潰瘍がある場合は胃の表面を傷めるので控えますが,普段は積極的に取りたい栄養素です。

健康的な食生活に役立つ豆知識

最後に,健康的な食生活に役立ちそうな豆知識をいくつか紹介します。

ここに含まれる知識レベルとなってくると,「なるほどな」と思うものだけでなく「微妙だな」と感じるものも見られるはずですので,「これは是非とも試してみたい!」と思ったものだけを覚えて使ってみてください。

すぐに使える食材を常備しておく

すぐに使える食材というのは,「豆,卵,乳製品,冷凍食材,缶詰,果物,生野菜」のことです。

加熱調理が必要な食材だと,食べるまでにどうしても時間がかかってしまいます。

ですが,上で紹介した食材はそのままで食べられるものですし,常備しておくことで,手軽に栄養素を増やすことが可能になるわけです。

例えば,サラダを作るときのことを考えてみましょう。

生野菜だけで済ますこともできますが,そこに冷凍食材のブロッコリーを電子レンジで加熱してビタミンCを補給することが考えられますし,ツナ缶を使うと簡単にたんぱく質をプラスすることができます。

シリアルを食べる際には牛乳をかけるだけでなく,バナナをちぎって加えるようにすることで,ビタミンB6やカリウムを補給できるでしょう。

なお,ビタミンB1を含む納豆とご飯を合わせて食べれば,糖質を効率良くエネルギーに変えてくれるのでおすすめです。

インスタント食品を食べる際は工夫する

「インスタント食品は食べないようにしよう」というネガティブな考えから一歩先に進み,栄養素を高めるための工夫をしてみてください。

例えば,レトルトカレーに野菜炒めや卵を加えれば,ビタミンやミネラル,それにたんぱく質を補うことができます。

インスタント味噌汁には,カットわかめや豆腐を加えてみましょう。

最近は,味噌汁の具という形で,乾燥した野菜が買えるようになりました。

そうすることで,ビタミンやミネラル,そしてたんぱく質が取れます。

作り置きや使いまわしを考える

ご飯は多めに炊いておき,小分けにして冷凍しておくと忙しいときにすぐ使えます。

絶えず保温をしていないために電気代の節約になりますし,長く放置して水分が減少し,ガリガリになって食べられなくなることも防げるでしょう。

また,天ぷらを揚げるときは余分に揚げて冷凍しておくことで,レンジでチンしてご飯と組み合わせるだけで天丼が作れますし,ホウレン草や小松菜もまとめてゆでて冷凍しておけば,味噌汁の具としていつでも使うことができます。

まとめ

以上,スポーツ栄養学の視点から,健康的な食生活について考えてきました。

健康的な毎日を送りたいと思ったときは,最初に挙げた「運動・食事・睡眠」という3つの要素のうち,最も自分に足りていないと感じるものから始めてみるのが良いと思います。

勉強もそうですが,得意部分を伸ばすことよりも弱点分野をなくすことの方がはるかに大切です(得意分野を伸ばすことは魅力的ではありますが)。

今回紹介した栄養素についてですが,当記事で述べた知識を持っておくと,例えば,夏を迎えてジュースや麺を食べがちになって身体がだるいなんてときに,

ビタミンB1を積極的に取って,糖質をスムーズにエネルギーに変えることでだるさをやわらげよう。

などと考えられるようになるでしょう。

他にも,「麺類に卵やチーズをトッピングしてたんぱく質を多めに取ることで免疫力を高めよう」だとか,「紫外線が強いから,抗酸化作用のあるビタミンA・C・Eを緑黄色野菜から積極的に取るようにしよう」といったことを次々と考えられるようになります。

もちろん,自分の身体を使って結果をモニタリングできるわけですから,実感が沸かなかったものは今後取り入れないようにすればよいだけの話です。

いずれにせよ,このように食事生活を見直すことができるようになれば,人生のやり直しにも十分役立てられるでしょう。

高い栄養管理意識を持って,自分なりの栄養学をこれから作り上げていってください。

最後までお読みいただきありがとうございました。